Les conditions de travail en France sont particulièrement mauvaises. Plusieurs enquêtes récentes montrent la hausse de la pénibilité et de la fatigue mentale dans les entreprises françaises. Faisons l’état des lieux.

Les débats sur le travail, le sens au travail, et la crise du travail font beaucoup parler en France ces derniers mois. Avec la réforme des retraites, la baisse des allocations chômage, et la crispation globale autour de la notion de travail, il paraît naturellement important de se questionner sur les conditions du travail.

Travaille-t-on bien en France ? Quelles sont les conditions de travail dans les entreprises françaises ? Les données ces dernières années montrent qu’elles sont mauvaises. Pénibilité, demande émotionnelle, stress, manque d’écoute : les salariés français sont plus mal lotis sur tous ces points que nos voisins européens.

Voyons les chiffres.

Les conditions de travail en France : état des lieux

Plusieurs études, émanant de la DARES, de l’Enquête Européenne sur les Conditions de Travail, ou de rapports sur la qualité de vie au travail permettent de voir quel est l’état des lieux des conditions de travail en France. Et malheureusement, ces chiffres ne sont pas très rassurants.

D’abord, en matière d’emploi pur, la France n’est pas très bonne élève. En dépit des communications régulières du gouvernement à ce sujet, le chômage reste élevé en France, autour de 7.1%, soit nettement au dessus de la moyenne européenne, proche des 6%, ou des taux de pays comme l’Allemagne (3%), des Pays-Bas (3.5%), de l’Irlande (4.5%) ou de la Belgique (5.6%). La France est également l’un des pays d’Europe (si ce n’est le pays d’Europe) qui compte la plus grande part d’emplois précaires : autour de 5% des emplois en France sont conclus sur une durée inférieure à 3 mois, contre 0.4% en Allemagne par exemple.

On a donc un taux de chômage élevé, et un taux d’emploi stable relativement faible. D’autant qu’en plus de ces emplois précaires, la France affiche aussi des taux élevés d’activité réduite, souvent contrainte : le taux de chômage des catégories A a certes baissé depuis quelques années, mais celui des catégories B et C a plutôt stagné ou augmenté. D’autre part, le travail indépendant sur les plateformes (les emplois uberisés) est parmi les plus élevés d’Europe : au moins 250 000 personnes travailleraient pour les géants de l’économie de plateforme. Dans l’enquête européenne sur les conditions de travail, la France est le 3ème pays le plus mal loti en matière de qualité d’emploi : près de 40% des travailleurs estiment que la situation de leur emploi est « tendue ».

On a donc en France une structure de l’emploi plutôt précaire, qui peut favoriser de mauvaises conditions de travail : instabilité de l’emploi, revenus fluctuants, difficultés à créer un contexte social de travail stable. Mais cela va plus loin : c’est en fait l’ensemble des conditions de travail en France sont sont dégradées, y compris les conditions de management.

Des conditions de développement par le travail dégradées

D’abord, les données montrent que le travail en France ne permet pas vraiment de subvenir à ses besoins de base : salaire, développement, reconnaissance.

Des conditions de salaires peu favorables

En matière de salaire moyen en équivalent temps plein, la France, pourtant 2ème puissance économique du continent, ne se se situe qu’à la 11ème position parmi les pays européens. Si l’on regarde le salaire médian, la France arrive à peine à la moyenne des 19 pays européens les plus avancés. Cette situation mitigée sur le plan salarial se traduit dans l’enquête européenne sur les conditions de travail : 13% seulement disent clairement qu’ils sont assez payés par rapport à l’effort qu’ils produisent au travail. C’est trois fois moins qu’en Allemagne, ou au Danemark, deux fois moins qu’en Belgique. La question du partage de la valeur est d’ailleurs en ce moment sur toutes les lèvres, puisque des accords sont négociés entre les partenaires sociaux. Mais on ne peut que constater qu’une bonne partie des Français estiment désormais que leur travail ne paie pas assez, et ce notamment avec l’inflation.

Et ils le ressentent d’autant plus que la structure des revenus est très inégalitaire. La France, malgré la place centrale de « l’égalité » dans sa devise, ne fait pas tellement mieux en matière d’inégalités salariales que les autres pays européens. La situation s’aggrave même : il y a une dizaine d’années, un patron de grande entreprise française gagnait environ 64 fois plus que le salaire moyen dans son entreprise. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à 97. Les millions de salariés au SMIC gagnent 250 fois moins que les grands patrons du CAC40. Difficile dans ce contexte de considérer sa rémunération « juste ».

En fait, le revenu disponible pour les travailleurs tend même à baisser, si on le compare avec l’inflation. En 2022, les revenus moyens ont augmenté en France à peine aux niveaux de l’inflation, qui ne compte pas la hausse du prix de l’immobilier. Et ce sont surtout les primes qui sont en hausse, soit un revenu non-durable.

Le manque de perspectives de carrière et de reconnaissance

Alors, les perspectives sont-elles meilleures pour demain ? Pas tellement. Pour les prochains mois, les augmentations devraient encore se situer au niveau du taux d’inflation, pas plus. Et encore, dans certaines entreprises, les augmentations sont gelées (alors que la hausse du chiffre d’affaires, pas forcément). Cela fait trois ans au moins que les représentants patronaux, par la voix de Geoffroy Roux de Bézieux, disent que les salaires vont augmenter. La réalité, c’est qu’ils stagnent en parité de pouvoir d’achat. Près d’un tiers des français estiment que leur ménage a des difficultés à joindre les deux bouts, et on compte en France plus d’un million de travailleurs pauvres.

En matière de développement de carrières, pas mieux : à peine 19% des Français estiment clairement que leur emploi leur offre des perspectives de carrière et d’avancement. Dans de nombreux métiers, difficile de progresser, que ce soit en termes de responsabilités ou de salaires : c’est le cas de certains métiers de la fonction publique (comme l’enseignement) mais aussi dans les métiers du privé, dans l’interim, etc.

Et on ne peut même pas dire que cela soit compensé par une reconnaissance dans leur travail. 10% seulement sont clairement d’accord avec l’idée qu’ils reçoivent la reconnaissance qu’ils méritent pour leur travail.

De mauvaises conditions de travail physiques et psychiques

Ensuite, contrairement aux idées reçues, les actifs français ne travaillent pas vraiment moins qu’ailleurs. Avec une durée moyenne effective autour de 39 heures pour les emplois à temps complet, la France est proche de la moyenne Européenne (40 heures). On travaille plus en France qu’en Italie, aux Pays-Bas ou au Danemark, par exemple, comme le montrent les données de la DARES.

Dans les faits, les travailleur français font même souvent plus que leurs heures : 40% des travailleurs travaillent plus que les heures inscrites dans leur contrat, et bien souvent, ces heures supplémentaires ne sont pas payées. 39% doivent travailler sur leur temps libre plusieurs fois par mois pour atteindre leurs objectifs : c’est l’un des taux les plus élevés d’Europe avec le Royaume-Uni (43%).

Des contraintes physiques dans le travail

De plus, la France compte une part importante de métiers exposés à des risques physiques : environ un salarié sur 5 est exposé souvent à des produits toxiques ou dangereux, 41% à des bruits forts. C’est plus qu’en Allemagne, Espagne, Italie, et la plupart des pays d’Europe de l’Ouest. Même chose pour le port de charges lourdes : un quart des salariés est concerné en France, soit nettement plus que la moyenne européenne. Deux tiers sont exposés à des mouvements répétitifs des bras ou des mains, là encore, nettement au-dessus de la moyenne européenne.

Les évolutions économiques et les politiques d’emplois en France ont favorisé la polarisation du marché de l’emploi, et la hausse des emplois non-qualifiés, qui représentaient un peu plus de 8% de l’emploi au début des années 1980 contre près de 15% aujourd’hui. Employés de manutention, employés de la grande distribution ou de la transformation agro-alimentaire, agents de sécurité, agents d’entretien ou de services à la personne : ces emplois se sont multipliés ces dernières décennies, puisqu’on en compte plus d’un million et demi de plus qu’il y a 40 ans. Ce sont souvent des métiers pénibles, mal payés, peu valorisés.

De plus, les conditions de travail dans ces métiers ont tendance à se dégrader, à cause notamment des injonctions à la productivité. Près de 80% des Français sont régulièrement contraints de travailler dans l’urgence, avec des deadlines courtes. 52% y sont même contraints quotidiennement ou souvent. Les difficultés physiques sont aussi fréquentes : la France fait partie des pays les plus atteints par les troubles musculo-squelettiques : deux salariés sur trois ont des douleurs aux épaules, aux membres supérieurs, au dos… 40% ont des douleurs aux membres inférieurs.

Des conditions émotionnelles et de santé difficiles

Les conditions de travail sont aussi difficiles en France sur le plan mental. Un quart des salariés disent vivre souvent ou quotidiennement des situations émotionnelles dérangeantes au travail. C’est deux fois plus que l’Italie ou la Suisse, nettement plus que l’Espagne, l’Allemagne, ou la Belgique. En fait, la France est le pays le plus touché en Europe de l’Ouest.

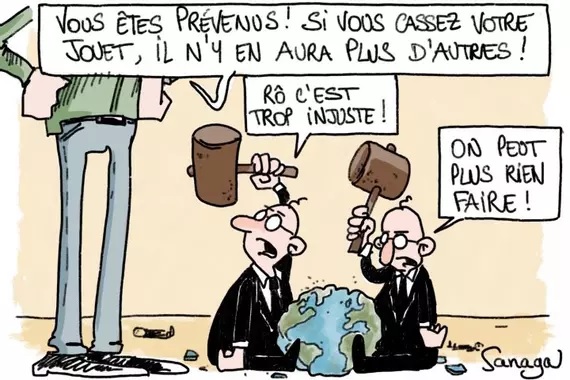

La DARES a publié une étude sur ce sujet, et montre qu’en effet, de nombreux salariés sont soumis à un risque psycho-social que l’on appelle les « exigences émotionnelles », et qui regroupe des situations de travail dérageantes du point de vue éthique et émotionnel. Devoir cacher ses émotions, devoir éviter de donner son avis, mentir à des clients, faire des choses que l’on désapprouve, des choses inutiles, ou dégradantes, ou encore avoir le sentiment de devoir sacrifier la qualité de son travail, par manque de moyens, de temps ou de formation… Les salariés sont régulièrement exposés à ce type de situation qui nuisent à l’estime de soi, à la santé mentale ou à la fierté de bien faire son travail.

61% se disent aussi trop fatigués après le travail pour faire leurs activités personnelles, et 66% inquiets après le travail, preuve que le travail pèse sur le moral y compris lors des temps personnels.

Avec ces contraintes physiques et mentales, de nombreux salariés finissent fatigués, en burn-out, à bout. Selon l’étude européenne sur les conditions de travail, un salarié sur deux en France est en épuisement émotionnel et / ou physique. C’est tout simplement le plus haut niveau en Europe avec l’Albanie et la Serbie… 40% des salariés disent que leur travail met en danger leur santé, un sur deux souffre d’anxiété, et un quart est en risque clinique de dépression. Et pourtant : ils continuent à travailler. Environ 37% des salariés déclarent avoir du travailler lorsqu’ils étaient malads durant les 12 derniers mois.

Une crise profonde du management français

Ces conditions de travail dégradées en France sont liées plus globalement à une crise du management dans les entreprises françaises. Car si l’on regarde attentivement les données, on voit que c’est l’organisation du travail, les relations avec la direction et le management, et la gestion quotidienne du travail qui est à l’origine de nombreux dysfonctionnements dans le travail.

Un management autoritaire et peu ouvert au dialogue social

D’abord, le fonctionnement managérial des entreprises françaises est souvent décrit comme très hiérarchique, autoritaire. C’est ce qui découlait, déjà en 2017, d’une enquête menée par des universitaires de l’Université de Princeton et de l’ESCP auprès de cadres étrangers évoluant dans les entreprises françaises. On juge ainsi les cadres des entreprises françaises individualistes, autoritaires, orientés vers la performance. Près d’un cadre sur deux interrogé dans cette enquête ne jugeait pas les managers français « humains ». Un sur trois à ne les jugeait pas « éthiques ».

Ce sont des données qui recoupent celles des enquêtes sur le travail en France, et notamment l’enquête de la Fondation Jean Jaures sur le rapport des français au travail. Dans cette étude, les actifs notaient que leur management prenait beaucoup plus en compte les besoins des clients que ceux des salariés. Et les études européennes montrent que la France est effectivement l’un des pays d’Europe où le management est le moins à l’écoute. Par exemple, près de 30% des travailleurs français n’ont pas de comité ou de délégué pour la santé et la sécurité au travail dans leur entreprise. C’est deux fois plus que la moyenne européenne !

Les managers français sont souvent réticents au dialogue social, à l’instauration de collectifs de salariés, comme les CSE. Dans la lignée des pratiques managériales néo-tayloristes, un certain nombre de managers envisagent les relations de travail de manière hyper-individualisées. Il y a donc peu de place pour le dialogue social d’entreprise, les négociations collectives, les instances collectives. C’est ce que révèlent les études Eurofound sur le dialogue social en Europe : la France est parmi les pays où le dialogue social est le plus limité, avec la Grèce, Malte, ou l’Irlande. À l’inverse, en Allemagne, ou dans les pays du Nord de l’Europe, le dialogue social fonctionne à plein. Même le CESE révélait en 2016 les insuffisances du dialogue social en France.

Des salariés peu écoutés, une relation de défiance avec le management

Dans le détail, l’enquête européenne sur les conditions de travail montre que 20% seulement des salariés disent avoir toujours une influence sur les décisions qui sont importantes pour leur travail. La moitié des salariés disent ne pas être souvent consulté par rapport aux objectifs qui lui sont fixés. Un tiers des salariés disent qu’ils n’ont pas vraiment de réunion régulière pour s’exprimer sur ce qu’il se passe dans leur entreprise. Et quand ils en ont, pas sûr qu’ils puissent réellement s’y exprimer librement, puisqu’une part significative dit aussi devoir se retenir de donner son avis dans l’entreprise.

Le manque de concertation produit des entreprises divisées, où la hiérarchie définit et fixe des objectifs et des lignes directrices stratégiques sans écouter les remontées des salariés. Ceux-ci doivent alors appliquer des méthodes définies sans eux, en décalage avec la réalité de leur travail : 16% seulement des travailleurs français disent avoir toujours la possibilité d’adapter eux-même leurs méthodes de travail. C’est 26% en Autriche, en Italie, 29% en Allemagne. Un management déconnecté des réalités de travail produit donc un sentiment d’absurde et d’isolement chez les salariés.

En fait, un quart des salariés français travailleraient dans une organisation avec un niveau bas de confiance et de coopération. À peine 22% ont pleinement confiance dans leur management, et moins d’un salarié sur deux estime que le management fait confiance à ses salariés. Globalement, beaucoup de salariés ont le sentiment de ne pas vraiment être écoutés. Par exemple, moins d’un salarié sur trois se sent toujours soutenu et aidé par son manager.

La crise des conditions de travail en France : une situation inquiétante

Tous ces facteurs constituent des causes d’un mal-être au travail qui se généralise, et qui explique d’ailleurs peut-être les crispations qui entourent les questions liées au travail, en particulier, autour de la réforme des retraites.

Les réformes successives du travail, de l’assurance chômage, des retraites ces dernières années ont échoué à prendre en compte cette hausse de la pénibilité et cette dégradation des conditions de travail. Au contraire, elles vont bien souvent dans le sens inverse, en ajoutant une pression économique et sociale au monde du travail.

L’inquiétante dégradation des conditions de travail reste donc apparemment un impensé des politiques publiques françaises, et des directions des entreprises. Tant que l’on évitera de se confronter à la question essentielle de la pénibilité, de la transformation du management, et du dialogue social, on peut parier que la crise du travail ne fera que se renforcer.

source : https://youmatter.world/fr/conditions-travail-france-bilan-chiffres-mauvaise/

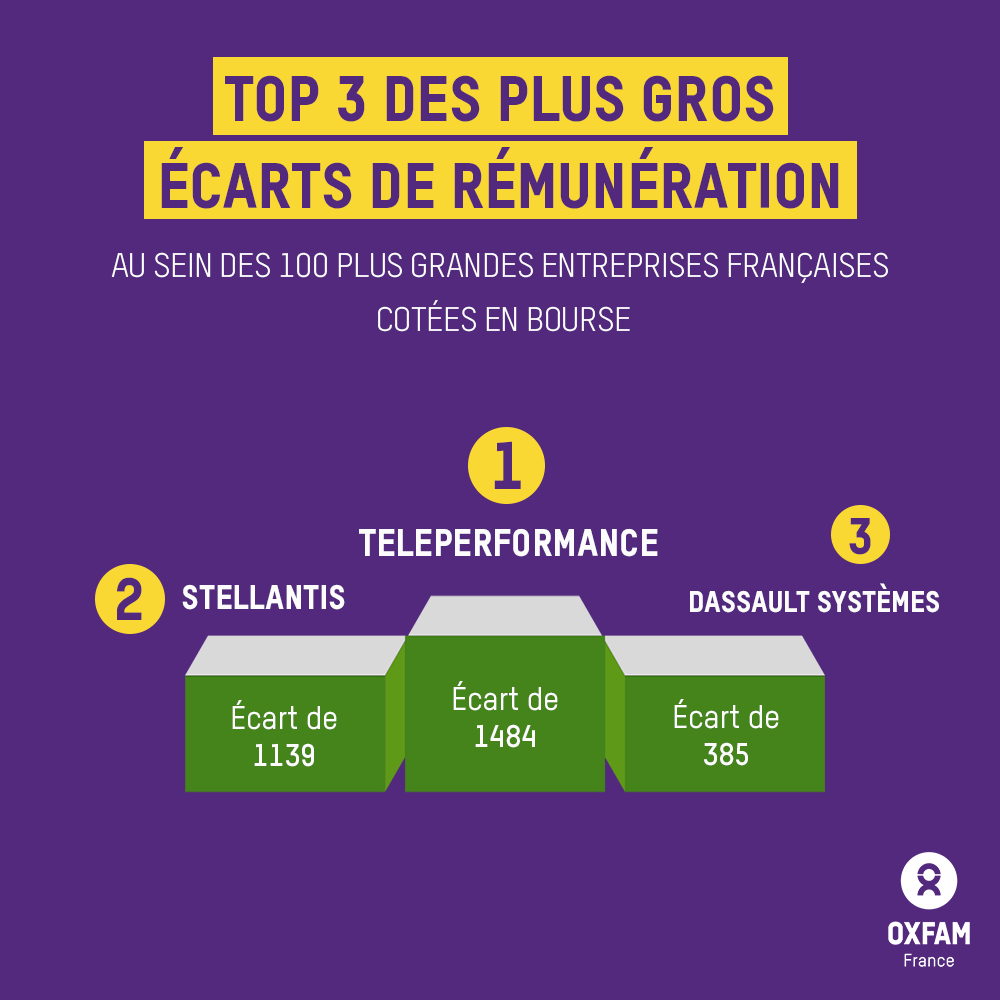

Parmi les 100 plus grandes entreprises françaises, certaines creusent davantage les inégalités salariales que les autres ! C’est le cas de l’entreprise Teleperformance, leader mondial des call center, dont le PDG Daniel Julien gagnait, en 2021, 1484 fois plus que le ou la salarié·e moyen·ne de son entreprise.

Parmi les 100 plus grandes entreprises françaises, certaines creusent davantage les inégalités salariales que les autres ! C’est le cas de l’entreprise Teleperformance, leader mondial des call center, dont le PDG Daniel Julien gagnait, en 2021, 1484 fois plus que le ou la salarié·e moyen·ne de son entreprise.